Les rayures horizontales noires et blanches, aujourd’hui indissociables de l’iconographie biker, portent en elles une histoire de stigmatisation, de contrôle et de rébellion qui traverse deux siècles. Ce motif vestimentaire, né dans les murs de la prison d’Auburn en 1816, a connu une trajectoire culturelle singulière : d’instrument de déshumanisation carcérale, il est devenu emblème de transgression pour les clubs de motards américains des années 1950.

Cette transformation symbolique ne relève pas du hasard. Elle révèle les mécanismes profonds par lesquels une contre-culture s’approprie les signes de l’exclusion pour affirmer sa différence. Lorsque Lee Marvin arbore sa marinière rayée dans « The Wild One » en 1953, il cristallise visuellement une posture de refus du conformisme américain d’après-guerre. Les vétérans devenus bikers trouvent dans ces rayures, autrefois marque d’infamie, un langage pour exprimer leur marginalité choisie.

L’analyse historique de ce phénomène vestimentaire éclaire les continuités et les ruptures entre l’univers carcéral du XIXe siècle et la culture moto contemporaine. Du système Auburn à la commercialisation actuelle, en passant par l’adoption transgressive des années 1950, la veste prisonnier rayée raconte une histoire de pouvoir, de résistance et d’identité. Cette étude retrace cette évolution complexe, depuis les origines pénitentiaires jusqu’aux enjeux contemporains d’authenticité et de récupération commerciale.

Sommaire

L’uniforme rayé du système pénitentiaire Auburn

L’émergence de l’uniforme rayé, dans le système carcéral américain, constitue un tournant majeur dans l’histoire pénitentiaire occidentale. Cette innovation vestimentaire, née dans les murs d’Auburn Prison en 1816, transcende sa fonction utilitaire ; elle devient un symbole culturel, profondément ancré dans l’imaginaire collectif. L’analyse de cette codification vestimentaire révèle les mécanismes de contrôle social et psychologique qui sous-tendent l’institution carcérale moderne.

Auburn 1816 : naissance de l’uniforme rayé américain

La prison d’Auburn, construite en 1816 dans l’État de New York, inaugure une révolution pénitentiaire dont les répercussions dépassent largement les frontières américaines. John H. Beach, membre de l’assemblée législative new-yorkaise, orchestre l’implantation de cette institution sur les terres ancestrales du peuple Cayuga ; il marque ainsi le début d’une nouvelle ère dans l’administration pénitentiaire. Elam Lynds, nommé directeur en 1821, impose une discipline militaire rigoureuse. Cette approche transforme radicalement la philosophie carcérale !

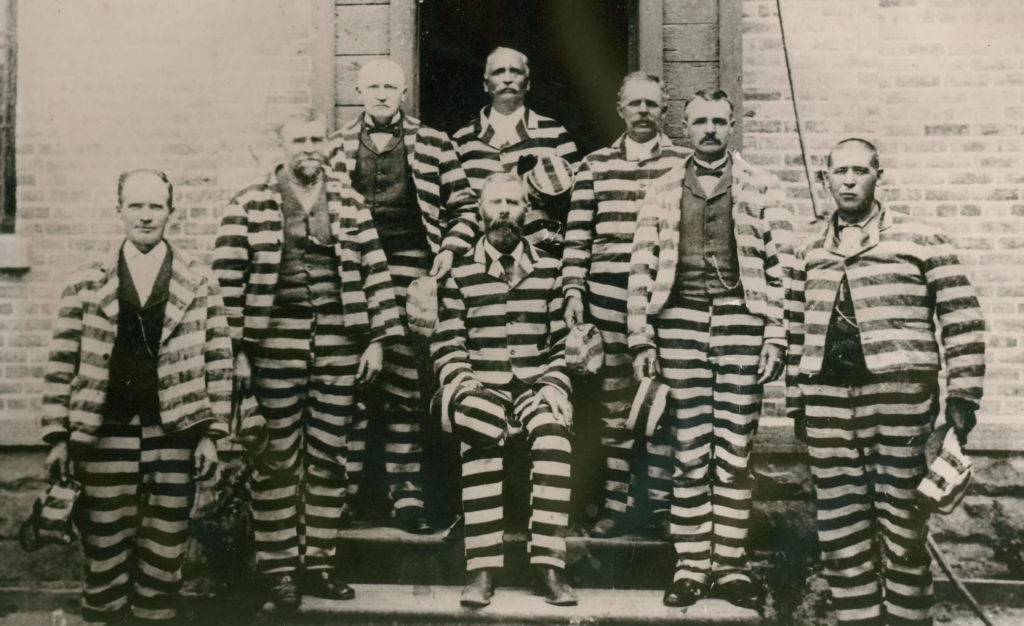

Le système Auburn introduit l’uniforme à rayures horizontales, noires et blanches, comme élément central de son dispositif disciplinaire. Cette innovation vestimentaire répond à une logique de déshumanisation méthodique : les détenus perdent leur identité civile dès leur arrivée. Ils subissent un processus d’incorporation brutal : rasage intégral, immersion forcée, attribution d’un uniforme usagé… Austin Reed, détenu afro-américain incarcéré à Auburn au début du XIXe siècle, témoigne dans ses mémoires de ces « robes of disgrace » ; elles marquent, selon lui, l’entrée définitive dans l’univers carcéral. Cette transformation vestimentaire s’accompagne d’un rituel d’enregistrement minutieux. Chaque caractéristique physique, chaque détail biographique du prisonnier est consigné ; l’administration établit ainsi les prémices du système d’identification criminelle moderne.

L’uniforme rayé d’Auburn devient rapidement le modèle de référence pour l’ensemble du système pénitentiaire américain. Entre 1829 et 1844, le Connecticut, le Massachusetts, le Maryland et Washington D.C. adoptent ce système vestimentaire. Quinze autres États suivront progressivement cette standardisation ; l’uniforme rayé devient ainsi le symbole universel de l’incarcération américaine.

Fonction des rayures horizontales en milieu carcéral

Les rayures horizontales remplissent une triple fonction dans l’économie du pouvoir carcéral.

Premièrement, elles constituent un dispositif d’identification immédiate qui rend toute évasion pratiquement impossible. Le contraste visuel des bandes, noires et blanches, permet un repérage instantané à grande distance ; chaque détenu devient une cible mobile, facilement identifiable. Cette visibilité forcée s’inscrit dans la logique panoptique, théorisée par Jeremy Bentham et analysée par Michel Foucault : le détenu devient perpétuellement visible, donc contrôlable !

Deuxièmement, les rayures opèrent une stigmatisation sociale irréversible. Le port de cet uniforme marque une rupture définitive avec le statut de citoyen ; il inscrit, sur le corps même du détenu, sa condition d’exclu social. Cette fonction stigmatisante perdure bien au-delà de l’incarcération… Les rayures deviennent, dans l’imaginaire collectif, le symbole indélébile de la criminalité. Samuel Gridley Howe, médecin abolitionniste, dénonce en 1843 ces uniformes qu’il qualifie de « poison » ; il souligne leur effet psychologique dévastateur sur les détenus.

Troisièmement, les rayures participent d’un processus de dépersonnalisation systématique. L’uniformisation vestimentaire abolit toute expression individuelle ; elle transforme les détenus en masse indifférenciée. Cette stratégie de contrôle psychologique vise à briser ce qu’Elam Lynds appelle le « sense of self » des prisonniers. Comment ? En empêchant toute forme de solidarité collective ! Le système Auburn impose d’ailleurs un silence total entre détenus, renforçant cette atomisation sociale par l’interdiction de toute communication.

Évolution vestimentaire pénitentiaire au XIXe siècle

L’évolution de l’uniforme pénitentiaire, au XIXe siècle, reflète les transformations profondes de la philosophie punitive américaine. Si Auburn établit le modèle initial en 1816, les décennies suivantes voient une sophistication progressive du système vestimentaire carcéral. Les établissements pénitentiaires développent des codes couleur complexes ; ils différencient les catégories de détenus selon la gravité de leurs crimes, leur comportement, leur statut dans la hiérarchie carcérale…

L’administration pénitentiaire d’Auburn innove également dans l’exploitation économique du travail des détenus. Les prisonniers produisent eux-mêmes leurs uniformes, dans les ateliers de la prison ; ils génèrent ainsi des profits substantiels pour l’institution ! Cette production textile s’étend progressivement : fabrication de chaussures, de vêtements civils, et même de soieries dans les années 1840. La prison devient une véritable entreprise manufacturière. Le système vestimentaire devient ainsi un rouage essentiel de l’économie carcérale ; les détenus participent, paradoxalement, à la production des instruments de leur propre stigmatisation.

La fin du XIXe siècle marque un tournant dans la perception sociale de l’uniforme rayé. Les mouvements réformistes commencent à questionner l’humanité de ces pratiques vestimentaires humiliantes. L’époque victorienne, paradoxalement puritaine et progressiste, voit émerger des critiques de plus en plus virulentes ; on dénonce désormais ces « insignes de honte ». Cette évolution annonce les transformations majeures du XXe siècle : l’uniforme rayé sera progressivement abandonné dans certains États, au profit de tenues moins stigmatisantes. Paradoxe de l’histoire, il connaîtra un retour dans les années 2000, pour des raisons sécuritaires…

Symbolique historique des rayures dans la culture occidentale

Les rayures, loin d’être un simple motif décoratif, portent en elles une charge symbolique millénaire dans l’imaginaire occidental. Cette histoire complexe, marquée par la stigmatisation et la marginalisation, éclaire la puissance évocatrice de ce motif dans le contexte carcéral américain. L’analyse de cette trajectoire culturelle révèle comment les rayures sont devenues, au fil des siècles, le marqueur visuel de l’exclusion sociale.

Les rayures comme marque d’infamie au Moyen Âge

Au Moyen Âge, les rayures constituent déjà un signe d’infamie et de marginalité ! L’historien Michel Pastoureau, dans ses travaux sur la symbolique médiévale, démontre que les vêtements rayés sont systématiquement associés aux figures négatives de la société. Les prostituées, les lépreux, les bourreaux, les jongleurs ; tous portent des rayures qui signalent leur statut d’exclus. Cette codification vestimentaire n’est pas anodine : elle répond à une logique de marquage social qui permet l’identification immédiate des « indésirables ».

Les textes religieux médiévaux renforcent cette stigmatisation. Dans l’iconographie chrétienne, Judas est fréquemment représenté vêtu de rayures jaunes et noires ; ces couleurs symbolisent la traîtrise et la damnation. Le diable lui-même apparaît souvent paré de rayures rouges et noires dans les enluminures ! Cette association entre rayures et forces maléfiques s’ancre profondément dans la conscience collective européenne. Les conciles ecclésiastiques, notamment celui de Narbonne en 1227, interdisent aux clercs le port de vêtements rayés ; ils considèrent ce motif comme « contraire à l’ordre divin ».

La législation civile médiévale codifie strictement l’usage des rayures. À Marseille, en 1243, les prostituées doivent porter une aiguillette rayée sur l’épaule ; à Milan, les serviteurs portent des chausses rayées pour marquer leur condition servile. Ces prescriptions vestimentaires créent un système de reconnaissance visuelle immédiate. Elles transforment le vêtement en instrument de contrôle social… Les rayures deviennent ainsi le langage visuel de la marginalité, un code que chaque membre de la société médiévale sait déchiffrer instantanément.

Evolution de la perception sociale des rayures (XIXe-XXe siècle)

Le XIXe siècle marque un tournant paradoxal dans la perception des rayures. D’un côté, l’uniforme carcéral américain perpétue et amplifie leur fonction stigmatisante ; de l’autre, la mode bourgeoise commence à les réhabiliter dans certains contextes spécifiques. Les rayures marines, introduites par la marinière bretonne en 1858, acquièrent une respectabilité nouvelle. Mais cette réhabilitation reste partielle et contextuelle : les rayures horizontales demeurent associées à la criminalité, tandis que les rayures verticales gagnent en acceptabilité sociale !

L’industrialisation textile du XIXe siècle permet la production massive d’étoffes rayées, démocratisant partiellement ce motif. Pourtant, la distinction sociale persiste : les rayures fines et verticales ornent les vestons bourgeois, tandis que les rayures larges et horizontales marquent les exclus. Cette dichotomie visuelle reflète les tensions sociales de l’époque industrielle. Les classes laborieuses adoptent progressivement les rayures dans leurs vêtements de travail ; les dockers, les cheminots, les ouvriers du textile portent des salopettes rayées qui deviennent emblématiques de leur condition prolétaire.

Le XXe siècle voit une complexification de cette symbolique. Les camps de concentration nazis imposent l’uniforme rayé bleu et gris aux déportés, réactivant brutalement la fonction déshumanisante des rayures. Cette utilisation génocidaire marque une rupture définitive dans l’histoire du motif ; les rayures deviennent le symbole absolu de l’abjection humaine. Paradoxalement, l’après-guerre voit une appropriation progressive des rayures par la culture populaire : James Dean, Marlon Brando, puis les mouvements contre-culturels des années 1960 transforment ce stigmate en emblème de rébellion…

La codification américaine des uniformes pénitentiaires

L’Amérique du XIXe siècle systématise et rationalise l’usage des rayures dans le contexte carcéral avec une efficacité sans précédent. Le système Auburn, exporté dans tout le pays entre 1820 et 1850, établit un protocole vestimentaire d’une précision militaire. Les rayures horizontales noires et blanches deviennent la norme ; leur largeur, leur espacement, leur orientation sont codifiés avec une rigueur obsessionnelle. Cette standardisation répond à une double logique : économique d’abord, avec la production industrielle des uniformes ; disciplinaire ensuite, avec l’uniformisation totale de la population carcérale.

Les variations régionales révèlent les nuances de cette codification. En Géorgie, les chain gangs portent des rayures noires et blanches avec des bandes de trois pouces ; en Alabama, les rayures mesurent deux pouces et demi. Ces différences, apparemment minimes, reflètent les particularités des systèmes pénitentiaires locaux ! Le Texas introduit, dans les années 1870, des variations chromatiques : rayures grises pour les détenus de droit commun, rayures orange pour les condamnés à mort… Cette sophistication du code vestimentaire transforme l’uniforme en véritable langage visuel.

L’abandon progressif des rayures, au début du XXe siècle, puis leur retour dans les années 2000, illustrent les oscillations de la philosophie punitive américaine. Les réformateurs progressistes des années 1920-1930 dénoncent l’aspect déshumanisant des rayures ; ils prônent des uniformes unis, moins stigmatisants. Mais le tournant sécuritaire des années 1990-2000 réintroduit les rayures dans de nombreux États : Arizona, Alabama, Michigan… Sheriff Joe Arpaio, en Arizona, impose même des rayures roses aux détenus de sa juridiction, poussant la logique humiliante à son paroxysme ! Cette résurgence contemporaine des rayures carcérales témoigne de la permanence de leur pouvoir symbolique dans l’imaginaire punitif américain.

L’adoption des rayures par les bikers américains

L’appropriation des rayures carcérales par la culture biker américaine constitue un phénomène sociologique majeur de l’après-guerre. Cette adoption délibérée d’un symbole d’infamie témoigne d’une volonté de rupture avec les valeurs dominantes de la société américaine des années 1950. L’analyse de ce transfert culturel révèle les mécanismes de construction identitaire d’une contre-culture qui transforme le stigmate en emblème de fierté.

Années 1950 : provocation vestimentaire et contre-culture

Les années 1950 marquent l’émergence d’une nouvelle génération de motards, majoritairement composée de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, inadaptés au conformisme de l’Amérique d’Eisenhower, cherchent dans la moto et la fraternité des clubs un substitut à l’adrénaline du combat. L’adoption des rayures carcérales par ces premiers clubs s’inscrit dans une stratégie de provocation calculée ; elle vise, selon les termes de l’époque, à « choquer et faire peur aux bourgeois » !

Le contexte social de cette adoption est crucial. L’Amérique des années 1950, obsédée par la respectabilité et le conformisme, voit dans ces motards aux allures de bagnards une menace existentielle à l’ordre social. Les rayures deviennent alors un instrument de distinction radicale ; elles marquent le refus catégorique du « rêve américain » suburban. Les clubs adoptent ces codes vestimentaires lors du fameux rassemblement de Hollister, en juillet 1947. Cet événement, amplifié par les médias, cristallise l’image du biker-hors-la-loi dans l’imaginaire américain…

La dimension psychologique de cette adoption mérite une analyse approfondie. Les vétérans, traumatisés par leurs expériences de guerre, trouvent dans les rayures un moyen d’exprimer leur aliénation sociale. Porter l’uniforme du paria devient un acte de résistance symbolique ; il traduit le sentiment d’emprisonnement dans une société qu’ils ne reconnaissent plus. Cette identification aux criminels n’est pas fortuite : elle exprime une solidarité avec tous les exclus du « consensus américain ». Les témoignages d’époque révèlent que les bikers portent ces rayures avec une fierté provocatrice, transformant le stigmate en blason !

Cinéma et iconographie : de « The Wild One » à « Rebel Rousers »

Le cinéma hollywoodien joue un rôle déterminant dans la cristallisation de l’iconographie biker rayée. « The Wild One », sorti en 1953, constitue le moment fondateur de cette mythologie visuelle. Lee Marvin, dans le rôle de Chino, leader des Beetles, porte une marinière rayée qui devient instantanément iconique. Cette image, reproduite sur des milliers d’affiches et de magazines, grave dans l’inconscient collectif l’association entre rayures et rébellion motocycliste.

L’analyse sémiologique de cette représentation révèle sa complexité. Marvin ne porte pas l’uniforme carcéral strict ; il arbore une marinière, vêtement qui évoque à la fois le marin et le bagnard. Cette ambiguïté vestimentaire est significative : elle suggère une forme de liberté dans la marginalité, une errance choisie plutôt que subie. Le personnage de Chino incarne cette dualité ; il est à la fois dangereux et séduisant, menaçant et charismatique. Les rayures deviennent le signifiant visuel de cette ambivalence morale…

« Rebel Rousers », tourné en 1967 mais sorti en 1970, pousse plus loin cette esthétique. Jack Nicholson et Bruce Dern, vêtus de chemises et vestes rayées, incarnent une nouvelle génération de bikers, plus nihilistes et violents. Le film marque une évolution dans la représentation : les rayures ne sont plus seulement un accessoire vestimentaire, elles deviennent une seconde peau ! Cette intensification visuelle reflète la radicalisation de la culture biker dans les années 1960. Les rayures, désormais omniprésentes dans l’iconographie, signalent l’appartenance à un monde parallèle, régi par ses propres codes…

Le cinéma établit ainsi un vocabulaire visuel qui dépasse largement l’écran. Les posters, les magazines spécialisés, les couvertures de disques ; tous reprennent cette esthétique rayée. Cette prolifération médiatique transforme un choix vestimentaire marginal en phénomène culturel majeur. Les rayures deviennent le signifiant universel de la rébellion motocycliste, reconnaissable instantanément par tous les publics.

Symbolique transgressive des rayures dans la culture moto

L’adoption des rayures par les bikers transcende la simple provocation vestimentaire ; elle participe d’une reconstruction symbolique complexe de l’identité masculine américaine. Les rayures fonctionnent comme un langage codé, compréhensible uniquement par les initiés. Elles signalent l’appartenance à une fraternité qui refuse les valeurs dominantes : travail, famille, patrie. Cette transgression vestimentaire s’accompagne d’une transgression morale et sociale plus profonde.

La dimension rituelle de cette adoption ne doit pas être négligée. Porter les rayures constitue un rite de passage ; il marque l’entrée dans la communauté biker. Les témoignages d’anciens membres révèlent l’importance de ce moment : revêtir pour la première fois la veste rayée signifie accepter d’endosser le rôle du paria, du « bad boy » américain. Cette transformation identitaire s’opère par le vêtement ; les rayures deviennent une peau sociale nouvelle, irréversible…

La persistance de cette symbolique dans la culture biker contemporaine témoigne de sa puissance. Malgré l’évolution des codes vestimentaires, malgré la commercialisation de l’esthétique biker, les rayures conservent leur charge transgressive. Elles rappellent les origines rebelles du mouvement ; elles maintiennent vivante la mémoire d’une époque où porter ces couleurs signifiait risquer l’ostracisme social. Cette permanence symbolique explique pourquoi, aujourd’hui encore, la veste rayée reste un élément central de l’iconographie biker authentique.

L’analyse anthropologique révèle que les rayures fonctionnent comme un « marqueur de liminalité » ; elles signalent le statut intermédiaire du biker, ni tout à fait criminel, ni tout à fait citoyen. Cette position liminale, théorisée par Victor Turner, caractérise les groupes qui évoluent aux marges de la société. Les rayures matérialisent visuellement cette marginalité choisie ; elles transforment le corps du biker en frontière vivante entre ordre et chaos, conformisme et rébellion !

Evolution et réinterprétations contemporaines

La veste prisonnier rayée connaît, depuis les années 1980, une trajectoire culturelle paradoxale. D’un côté, elle maintient sa charge symbolique transgressive dans la culture biker authentique ; de l’autre, elle subit une récupération commerciale qui menace de vider le motif de sa substance historique. Cette tension entre authenticité et marchandisation révèle les contradictions profondes de notre rapport contemporain aux symboles de la marginalité.

Du vêtement carcéral au style streetwear

La transformation de la veste prisonnier en élément de streetwear constitue un phénomène culturel majeur des années 1990-2000. Cette mutation s’opère progressivement, par glissements successifs ; elle transforme un symbole de stigmatisation en accessoire de mode. Le hip-hop américain joue un rôle déterminant dans cette réappropriation : les rappeurs adoptent l’esthétique carcérale pour exprimer leur propre expérience de la marginalisation sociale. Les rayures deviennent alors un langage visuel de résistance urbaine !

Cette adoption par le streetwear modifie profondément la signification des rayures. Elles ne renvoient plus seulement à l’univers carcéral ou biker ; elles évoquent désormais une attitude, un style de vie urbain et contestataire. Les marques underground commencent à produire des vestes rayées « inspirées » de l’uniforme carcéral, mais adaptées aux codes de la rue : coupes ajustées, matières techniques, détails contemporains… Cette hybridation stylistique crée un nouveau langage vestimentaire, à mi-chemin entre tradition et modernité.

Le passage du streetwear underground au mainstream s’effectue au tournant des années 2000. Les grandes enseignes commencent à commercialiser des vêtements rayés « style prison » ; elles banalisent un motif autrefois transgressif. Cette démocratisation pose une question fondamentale : que reste-t-il de la charge symbolique originelle quand les rayures se retrouvent dans les rayons de H&M ou Zara ? La réponse est complexe… Pour certains, cette diffusion massive constitue une trahison de l’esprit originel ; pour d’autres, elle représente une victoire de la contre-culture sur le conformisme !

Récupération par la fast fashion et perte de sens

L’industrie de la fast fashion s’empare des rayures carcérales avec une voracité qui interroge. Entre 2010 et 2020, on assiste à une prolifération de collections « prison chic » ou « jailcore » ; ces néologismes marketing révèlent le cynisme de cette appropriation commerciale. Les grandes chaînes produisent des milliers de pièces rayées, vendues comme « edgy » ou « rebelles », mais vidées de toute substance historique ou culturelle…

Cette récupération commerciale opère selon une logique de « désamorçage symbolique ». Les rayures sont réduites à un simple motif graphique ; leur histoire est effacée, leur charge transgressive neutralisée. Le consommateur achète l’illusion de la rébellion, sans en assumer les conséquences sociales. Cette marchandisation du stigmate illustre ce que Guy Debord appelait la « société du spectacle » : la transformation de toute contestation en marchandise consommable !

L’exemple le plus frappant de cette dérive reste le défilé PDF Channel à Milan en 2023. La mise en scène d’une prison, avec des mannequins majoritairement noirs portant des uniformes rayés devant un public blanc, provoque un scandale légitime. Cette « esthétisation » de l’incarcération de masse révèle l’inconscience, voire le cynisme, de certains acteurs de la mode. Les critiques dénoncent une « fétichisation » de la souffrance carcérale ; ils soulignent que 32% des détenus américains sont afro-américains, alors qu’ils ne représentent que 13,6% de la population…

Pinterest voit émerger le terme « jailcore » après ce défilé controversé. Cette transformation de la prison en « aesthetic » marque peut-être le point culminant de la déconnexion entre signifiant et signifié. Les rayures deviennent un simple élément décoratif, interchangeable ; elles perdent toute connexion avec leur histoire douloureuse. Cette évolution interroge : peut-on porter les symboles de l’oppression comme de simples accessoires de mode ?

Les rayures dans la culture biker actuelle

Malgré cette récupération commerciale généralisée, la culture biker authentique maintient un rapport particulier aux rayures carcérales. Pour les « vrais » bikers, ceux qui vivent réellement la culture plutôt que de la consommer, les rayures conservent leur signification originelle. Elles restent un marqueur d’appartenance ; elles distinguent ceux qui comprennent l’histoire de ceux qui ne voient qu’un motif décoratif…

La résistance de la culture biker face à la marchandisation passe par plusieurs stratégies. D’abord, le maintien de codes vestimentaires stricts : les rayures authentiques se reconnaissent à leur coupe, leur matière, leur patine. Un œil exercé distingue immédiatement la veste du vrai biker de celle du « touriste » ! Ensuite, la transmission orale de l’histoire : les anciens racontent aux nouveaux l’origine et la signification des rayures. Cette transmission mémorielle préserve la charge symbolique du vêtement…

Les clubs contemporains développent une approche nuancée des rayures. Certains les abandonnent, considérant qu’elles ont perdu leur pouvoir transgressif ; d’autres les maintiennent, par fidélité à l’histoire. Cette diversité reflète l’évolution de la culture biker elle-même, tiraillée entre tradition et adaptation. Les rayures deviennent alors un test : ceux qui les portent avec conscience historique appartiennent vraiment au monde biker ; ceux qui les arborent par simple effet de mode restent des outsiders.

L’avenir des rayures dans la culture biker reste incertain. La nouvelle génération de motards, née avec la commercialisation généralisée de l’esthétique biker, entretient un rapport différent aux symboles traditionnels. Pour eux, les rayures peuvent représenter un hommage au passé plutôt qu’une transgression présente. Cette évolution n’est pas nécessairement négative ; elle témoigne de la capacité de la culture biker à se réinventer tout en préservant sa mémoire. Les rayures restent présentes, mais leur signification évolue : de symbole de rébellion active, elles deviennent marqueur d’une tradition, témoin d’une histoire qui ne doit pas être oubliée…